THE END OF THE TOUR

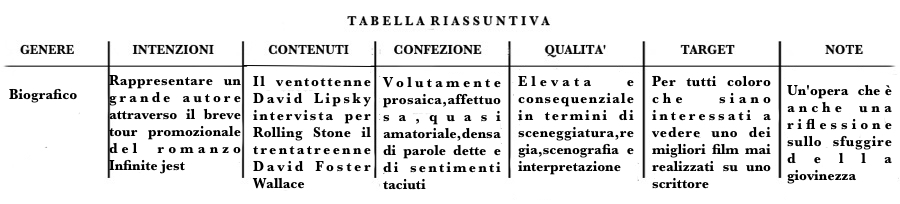

Dopo Steve Jobs , Joy Mangano , Dalton Trumbo , anche David Foster Wallace viene cinematograficamente gettato nella mischia : difficile stabilire se questa concentrazione di biopic sia una coincidenza od una moda , essendo le coincidenze involontarie , mentre le mode no . E dietro le mode potrebbe troneggiare il fenomeno imitativo di un periodo storico così privo di identità da doversi aggrappare a quelle di effettivi personaggi – simbolo , oppure la stanchezza di una narrativa che rincorre la realtà perchè non sa più cosa inventare . Come nelle altre pellicole , non staremo a chiederci quanto e in che modo il soggetto sia stato ricostruito o correttamente decifrato ( anche se è quello che abbiamo frequentato di più attraverso i suoi appassionanti scritti ) , bensì quali siano le scelte operate per illustrarlo , consapevoli che niente può essere più falso del vero o più vero del falso . A questo proposito , una brevissima considerazione su Il re pallido , romanzo postumo e incompiuto , ambientato osticamente tra i funzionari dell’agenzia tributaria statunitense , ricavato da un coacervo di note , spezzoni , promemoria e appunti così lontani e così frammischiati nel tempo , da non rappresentare certamente le intenzioni dell’autore . Eppure talmente denso di stimoli da compensare comunque un’operazione arbitraria sia sotto il profilo filologico che deontologico , per tacere degli interessi commerciali .

Come Steve Jobs , l’opera è divisa in tre parti : la prima coglie alla sprovvista David Lipsky , ex giornalista di Rolling Stone , con l’incredibile notizia del suicidio dell’autore , a soli 46 anni . E’ il 12 settembre del 2008 e Lipsky torna indietro con la memoria , ascoltando le registrazioni dei cinque giorni trascorsi con Wallace nel marzo del 1996 , durante un breve tour di promozione del gigantesco Infinite jest . La seconda , che copre di fatto tutto il film , riprende il rapporto fra i due , mentre la terza è succinta commemorazione . Anche in questo caso dominano le parole , e i protagonisti principali sono due , uno il reagente dell’altro ; ma mentre Michael Fassbender è quasi una sorta di geniale distillato simbolico del vero protagonista , Jason Segel somiglia fisicamente al suo fino all’imbarazzo , tanto da far temere una parodia che viceversa non si verifica mai grazie alla calibratura millimetrica di una grande interpretazione ; ben assecondata dal semprenerd Jesse Eisenberg , che di equilibri ne sa anche lui qualche cosa per aver portato sullo schermo Mark Zuckerberg in The social network .

Benchè affidati sostanzialmente ai discorsi , qui i tempi sono reali e mai teatrali e tutto l’impianto ha l’andamento spontaneo di una scelta registica intelligente , che punta alla simulazione di un docufilm quasi amatoriale , senza gli imbellimenti destinati all’ufficialità , come tutti i ricordi autentici legati ad un passato obbligato inconsapevolmente a non ripetersi . I due sconosciuti si annusano dapprima incerti , poi stabiliscono dei patti , infine si abbandonano alle passioni e alle confessioni , resi affini dalle speranze di una giovinezza che proprio mentre progetta e realizza trascolora già in quell’età adulta che non tutti sono disposti ad accettare e che uno non saprà o vorrà reggere . Complici l’accensione e lo spegnimento di un registratore che è sinonimo tanto di scrupolo quanto di captazione indebita , si parla di gusti e di retrogusti : dagli spettacoli televisivi e cinematografici alla notorietà come trappola dell’ego ma anche come amo per il sesso , fino all’interiorità più intima , fatta di smarrimenti e di sofferenze che tuttavia rimangono sullo sfondo per privilegiare gli ondivaghi stati d’animo del momento . Perchè la commozione autentica che la pellicola suscita è sì legata al problematico anelito dell’esistere e dello scrivere , ma senza intellettualismi , tanto da mettere sullo stesso piano due ragazzi non qualsiasi accomunati da un sentire sia individuale che generazionale .

Chi conosce lo sfaccettato retroterra culturale ed espressivo di David Foster Wallace non rimarrà comunque deluso perchè , se retorica illustrativa deve esserci , questa è legata al particolare anonimato dell’ambientazione e delle frequentazioni : i cani che la fanno sempre fuori orario e fuori luogo , i calzini spaiati buttati in giro , il cibo spazzatura , le lattine svuotate e accumulate a caso , l’abbigliamento e l’arredamento informale fino alla trasandatezza , con qualche civetteria sparsa , dalla bandana antisudore al poster di Alanis Morrisette alle groupies intellettualizzate e rese bruttine da un gelido inverno .

Come nel film di Boyle , un’ottima sceneggiatura dal libro dello stesso Lipsky favorisce un film compatto , armonioso , avvincente perchè privo di stasi come di cadute , sul filo di un ” come erano ” virilmente e teneramente affettuoso , quasi un umano saluto destinato a durare . E , in tempi di semplificazioni brutali come delitti , il non piccolo miracolo di un’accessibilità che non è mai banalizzazione . Anche quando si afferma che si scrive ( e si legge ) per sentirsi meno soli , si genera un cortocircuito allusivo in cui le parole non solo dicono semplicemente quello che dicono , ma alludono ad un intertesto di complessità che si possono cogliere o tralasciare , senza stemperare la sensibilità di un sorprendente racconto . Che annovera , tra le tante suggestioni , anche quella ormai desueta di un’ innocenza umile , benchè densa di inquiete consapevolezze .

THE END OF THE TOUR di James Ponsoldt , USA 2015 , durata 106 minuti